De l’apothicaire au pharmacien des armées.

I. INTRODUCTION

Les fonctions de médecin, chirurgien et apothicaire ont longtemps été exercées par les mêmes personnes. La présence d’apothicaires associés aux armées du roi est décrite pour la première fois dans un rapport d’Ambroise Paré sous Henri II lors du siège de Metz (1552), celui-ci délégué par le roi à la demande du Duc de Guise, pénètre dans la place avec des fourgons à pansements. Puis aux sièges d’Autun, de Montauban, d’Amiens et de la Rochelle, ces activités militaires permettaient une stabilité des soins. Richelieu a créé en 1620 le premier hôpital sédentaire pour les soldats à Pignerol en Italie avec dans les effectifs la présence de deux apothicaires payés 100 livres par mois. Ensuite des apothicaires sont associés aux médecins et aux chirurgiens dans les hôpitaux militaires établis lors de la campagne Italie en 1629 sous Louis XIII (1).

Sans négliger pour autant leurs activités antérieures, nous nous proposons de décrire principalement les faits historiques de ces trois derniers siècles depuis janvier 1708 où les apothicaires puis les pharmaciens militaires eurent un rôle pour « la patrie et l’humanité ».

Les pharmaciens militaires sont associés à toutes les guerres, campagnes et expéditions, sur terre et sur mer. Leurs responsabilités initiales sont la fabrication, l’approvisionnement et la distribution des produits de santé aux armées après les hécatombes des champs de batailles ou les ravages des infections et de la dénutrition.

Ensuite, ce sont aussi des analystes et des découvreurs dans les domaines de la pharmacologie, de la chimie, de l’alimentation, de la botanique, de l’hygiène, de la toxicologie aux sens le plus large et plus récemment de la biologie. Cette double activité, de spécialiste du médicament et d’analyste très polyvalent, remonte ainsi à plusieurs siècles et explique leurs diverses activités actuelles au sein du service de santé et des armées.

II. DEBUT DU XVIII EME SIECLE ET L’EDIT ROYAL DE 1708

En ce début de siècle, les diagnostics médicaux ont beaucoup progressé, les traitements essentiellement basés, outre les saignées, sur les plantes et des produits d’origine minérale ou animale les plus divers et fantaisistes sont pour le moins inefficaces voir toxiques. La chimie n’existe pas, la synthèse minérale ou organique verra le jour à la fin du siècle en se détachant de l’alchimie, plus mystique que scientifique. Les apothicaires sont les successeurs des moines et des nonnes qui avaient jusqu’au XVème siècle la charge de cultiver les plantes médicinales comme le montre les jardins dans les monastères.

Dans les hôpitaux, les apothicaires ont l’obligation d’installer « un jardin de plantes médicinales afin que l’apothicaire puisse trouver les herbes récentes desquelles on a ordinairement affaire et y choisir un endroit exposé au soleil ». Les apothicaires outre leur rôle de collecte et de culture des plantes médicinales, doivent créer des réserves, participer aux tournées de consultations médicales et devaient être présents lors de l’administration aux patients pour éviter des gaspillages.

Durant tout son règne, le roi Louis XIV organise son armée, son équipement et son ravitaillement, activité plutôt novatrice pour l'époque. Il était, malgré les guerres désastreuses et parfois inutiles qu’il décidait, conscient des douleurs qui s’y associaient. Ainsi il écrivait en 1669 au comte de Coligny « Ce m’a été grand déplaisir de voir le rôle que vous m’avez envoyé des morts et des blessés, quoique ce soit une chose qu’il est nécessaire que je sache. Il faut assister les blessés avec des soins extraordinaires, les voir de ma part et leur témoigner que je compatis fort ». Il décide de la construction des Invalides sous les ordres de Louvois. Cette Hôtel royal ouvre en 1674 pour « le logement, subsistance et entretement de tous les pauvres officiers et soldats de nos troupes estropiez ou ayant vieilli dans le service » avec un apothicaire rémunéré. Cette compassion à l’égard de ses soldats qui anime ce roi qui aima trop la guerre comme il le confessa sur son lit de mort explique peut être son intérêt pour les soins aux blessés et pour les hôpitaux.

En cet hiver 1708, le roi Louis XIV âgé de 70 ans règne depuis 65 ans et pour encore 7 ans. La royauté avait vieilli en même temps que le roi «L’état est une vieille machine délabrée" disait Fénelon. Le maréchal Vauban après avoir fortifié la France et l’avoir si longtemps servie est en disgrâce depuis quelques mois pour avoir proposé des réformes salvatrices qui avaient déplu au monarque autoritaire.

Les finances de la France sont déplorables du fait des guerres, de l’incurie et de l’immobilisme royal : les taxes augmentent et la misère aussi. Le peuple meurt de faim en nombre notamment durant le terrible hiver 1709, un an plus tard. Dans cette triste fin de règne et au début de ce siècle, déterminant pour la France, en ce mois de janvier 1708, pas de bal à la cour, ce qui donne une idée de l’ambiance qui y règne sous la férule de la très pieuse madame de Maintenon.

L’édit royal du 17 janvier 1708 est signé dans l'une des périodes les plus sombres de notre histoire. En énumérant les devoirs et les missions des médecins et des chirurgiens, cet édit est considéré comme l’acte fondateur du service de santé militaire français. Les apothicaires n’y figurent pas, malgré leur rôle déterminant dans la cinquantaine hôpitaux militaires alors en place.

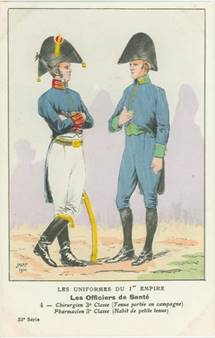

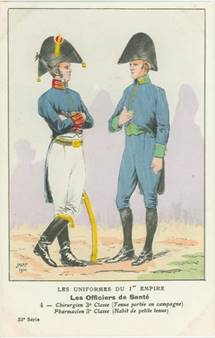

Le règlement du 20 décembre 1718, fixe un statut des officiers de santé comparable à celui des officiers de troupe mais avec un uniforme particulier. Celui-ci passe du gris au bleu avec pour les pharmaciens un collet spécial vert conservé au fil des siècles et qui reste la couleur emblématique de la profession pharmaceutique militaire ou civile jusqu'à nos jours. Les effectifs des armées au XVIII siècle varient de 200 000 à 300 000 hommes. Les batailles sont particulièrement meurtrières : des milliers de victimes sont provoquées par les combats meurtriés en quelques heures et elles n’ont droit qu’à des soins très limités et le plus souvent absents.

Le 11 mai 1745, Maurice de Saxe en présence du roi Louis XV et du Dauphin remporte sur les anglo-hollandais dirigé par le duc de Cumberland la victoire de Fontenoy : plus de 5 000 morts et 10 000 blessés. Le roi Louis XV parcourant le champ de bataille dit à son fils «voyez ce qu’il coûte de remporter des victoires. Le sang de nos ennemis est toujours le sang des hommes. La vraie gloire c’est d’épargner ». Ces belles paroles ne l’empêcheront pas de continuer les guerres et d’ensanglanter les champs de bataille. Durant cette période, les apothicaires sont alors le plus souvent des employés civils au compte des entrepreneurs engagés pour une campagne de guerres ou une prestation hospitalière (2).

En 1747, la multiplication des abus dans les hôpitaux militaires impose la constitution d'un corps d'apothicaires militaires subordonnés aux médecins de l'hôpital à raison d’un apothicaire pour 50 hospitalisés. Durant leur carrière ils franchissent différents grades : garçon ou élève apothicaire, apothicaire sous-aide-major, apothicaire aide-major, apothicaire-major. L’apothicaire major et les aides-major des armées sont alors dotés du même uniforme que les chirurgiens moins le collet. Leur formation est basée sur l’apprentissage auprès d’apothicaires en activité.

III. LA GUERRE DE 7 ANS (1755-1762) ET LA FIN DU XVIII SIECLE

Cette guerre débute le 1 mai 1755 par la déclaration de guerre des Anglais alliés à la Prusse à la France alliée aux princes allemands et à la Russie. Cette suite ininterrompue de batailles terrestres et navales mobilise des officiers de santé et marque les débuts d’une organisation structurée souvent à la base du système actuel du service de santé notamment des hôpitaux mobiles, sédentaires et fixes.

Les pertes sont très élevées : lors de la défaite de Rossbach près de Leipzig le 7 novembre 1757 plus de 10 000 hommes restent sur le terrain. La guerre est aussi en Amérique où se déchirent Français et Anglais avec la perte du Québec (17 septembre 1759) et aux Indes où la situation militaire est tout aussi désespérée pour la France.

Le 10 février 1759, une ordonnance au sens déterminant, institue le port de l’épaulette comme insigne distinctif des officiers, les membres du service de s anté en sont exclus ce qui ne les place pas au même rang que les autres officiers. Cent-cinquante ans seront nécessaires pour acquérir ce symbole de la distinction entre les officiers des armes et ceux de santé. Les Commissaires des guerres laissaient peu de liberté au corps de santé dans lequel la médecine exerçait une domination sans partage ni bienveillante sur les chirurgiens et les apothicaires. Durant cette guerre, Parmentier est fait prisonnier à plusieurs reprise et Bayen organise la pharmacie militaire. Elle se termine par les traités de Paris et d’Hubertsbourg (février 1763) sans intérêt pour la France toujours exsangue financièrement.

anté en sont exclus ce qui ne les place pas au même rang que les autres officiers. Cent-cinquante ans seront nécessaires pour acquérir ce symbole de la distinction entre les officiers des armes et ceux de santé. Les Commissaires des guerres laissaient peu de liberté au corps de santé dans lequel la médecine exerçait une domination sans partage ni bienveillante sur les chirurgiens et les apothicaires. Durant cette guerre, Parmentier est fait prisonnier à plusieurs reprise et Bayen organise la pharmacie militaire. Elle se termine par les traités de Paris et d’Hubertsbourg (février 1763) sans intérêt pour la France toujours exsangue financièrement.

En 1772, les hôpitaux ambulants à raison d’un pour 20 000 hommes comprennent un chirurgien major, 12 chirurgiens aides-majors et 24 garçons chirurgiens mais aussi un apothicaire à cheval, 2 apothicaires aides-majors, 4 garçons apothicaires. La caisse à pharmacie se situe au milieu des chariots de la lingerie et de l’approvisionnement général. En 1788 l’armée comprend 130 apothicaires et 508 chirurgiens. La pharmacie est désormais enseignée au Collège des Pharmaciens créé en 1777 (2).

Dans cette fin de siècle des lumières, la chimie et les sciences sont en plein essor, les pharmaciens y participent pleinement comme Pilatre de Rozier qui réalisa la première ascension en ballon.

Deux pharmaciens militaires marquent particulièrement cette période.

Pierre Bayen (1725-1798)fait parti des plus illustres représentants de la profession qu’il servit durant 42 années. Il participe comme pharmacien en chef à l'expédition victorieuse de Minorque contre les Anglais en 1756 commandée par la maréchal de Richelieu et l’amiral de La Galissonnière où il se consacre notamment à l’approvisionnement en eau potable des troupes. Nommé pharmacien chef de l’armée en Allemagne durant la guerre de 7 ans, il organise la pharmacie militaire française.

Il devient ensuite pharmacien en chef des armées du roi en 1766 ce qui lui permetait de noter et d’inspecter les pharmaciens militaires et de mettre de l’ordre dans la profession. Il analyse les eaux minérales, découvre la propriété du fulminate de mercure explosif employé dans les amorces et les détonateurs. Il réalise de nombreux travaux scientifiques sur les oxydes métalliques et l’apport de l’air dans leur synthèse « dans la combustion, les minéraux enlèvent à l'air un de ses principes » et il ouvre ainsi la voie à Lavoisier pour la découverte de l’oxygène en 1776 à laquelle il devrait être officiellement associé. Bayen est nommé inspecteur général du service de santé de la république en 1789 à égalité avec un médecin et un chirurgien. Elu membre de l'Académie des sciences en 1795, il publie en 1798 ses Opuscules chimiques (3).

Antoine Parmentier (1737-1813). Le plus illustre des pharmaciens militaires français fait son apprentissage de la pharmacie chez un apothicaire de sa ville natale de Montdidier, puis à Paris. A 20 ans il est pharmacien aux armées pendant la guerre de Sept Ans où il fait la connaissance de Bayen : ce sera à l’origine de l’amitié entre ces deux monuments de la pharmacie militaire. Au cours de son incarcération en Allemagne, il découvre la qualité nutritive d’une plante de la famille des solanacées, la pomme de terre, destinée à l’alimentation des animaux et des prisonniers. Originaire d’Amérique où les Incas la cultivaient sous le nom de papa, elle arrive en Europe avec les conquistadores et elle est cultivée particulièrement en Ardèche sous le nom de « truffoles » du fait de son aspect plus proche du précieux champignon que de la Bintje actuelle.

À son retour de captivité, Parmentier obtient en 1766 sur concours la charge d’apothicaire de l’Hôtel royal des Invalides.

Il y est sous la coupe peu amène des sœurs dites de la charité qui avaient le pouvoir, sinon la connaissance, de préparer et d’administrer les médicaments, responsabilité qu’elles ne voulaient pas partager. Il profite ainsi de l’archaïsme institutionnel des lieux pour continuer ses recherches agronomiques notamment sur la pomme de terre dont il sélectionne les meilleures variétés mais le roi Louis XV lui retire sa charge en 1774 sous les coups des sœurs grises et de la cabale ecclésiastique qu’elles avaient savamment organisée. Il doit aussi renoncer à cultiver les pommes de terre aux Invalides, le terrain appartenant aux religieuses (3, 4).

Il y est sous la coupe peu amène des sœurs dites de la charité qui avaient le pouvoir, sinon la connaissance, de préparer et d’administrer les médicaments, responsabilité qu’elles ne voulaient pas partager. Il profite ainsi de l’archaïsme institutionnel des lieux pour continuer ses recherches agronomiques notamment sur la pomme de terre dont il sélectionne les meilleures variétés mais le roi Louis XV lui retire sa charge en 1774 sous les coups des sœurs grises et de la cabale ecclésiastique qu’elles avaient savamment organisée. Il doit aussi renoncer à cultiver les pommes de terre aux Invalides, le terrain appartenant aux religieuses (3, 4).

En 1772, les membres de la Faculté de médecine de Paris qui planchaient depuis longtemps sur le sujet finissent par déclarer que la consommation de la pomme de terre ne présente pas de danger car il existe une interdiction du Parlement de la cultiver datant de 1748. La pomme de terre comme la tomate a probablement subi la mauvaise réputation de la famille celle des solanacées qui compte dans ses rangs des membres moins recommandables comme la belladone, la jusquiame ou la mandragore. Parmentier rédige en 1779 un mémoire qui le rend célèbre : Examen critique de la pomme de terre. Pugnace, il va promouvoir la pomme de terre en organisant des dîners où seront notamment conviés des hôtes prestigieux tels que Benjamin Franklin ou Lavoisier, véritables opérations promotionnelles au principe encore d’actualité.

Avec l’appui de Louis XVI, il crée en 1786 une plantation à Neuilly dans la plaine des Sablons réputée inculte (métro Sablons). Il apporte au roi le 24 août de cette année, veille de la Saint Louis, un bouquet de fleurs de pomme de terre : le roi en glisse une à sa boutonnière et une autre sur la perruque de Marie-Antoinette. L’utilisation novatrice de la publicité royale popularise la pomme de terre. Ultérieurement, sur un autre terrain à Gentilly où il reprend la culture, les gardes des lieux ont l’ordre de laisser la population « voler » ces plants précieux nécessitant leur garde ce qui permet de disséminer le tubercule. Celui-ci est aujourd’hui indispensable à l’alimentation et reconnue comme aliment de base pour la population mondiale avec 350 millions de tonnes produites actuellement. Mais à la fin du XVIII siècle, la pénurie alimentaire exacerbée par le blocus naval anglais est le principal problème de la population.

Parmentier met toute son énergie pour nourrir le peuple car la famine est omniprésente en s’intéressant à la valeur nutritive et à la fabrication de produits de substitution. Il propose ainsi le sucre de raisin pour remplacer le sucre de canne cultivé en Amérique et la culture du maïs pour remplacer celle déficitaire du blé. La première raffinerie de sucre de betterave voit le jour en 1801 grâce à lui. Il s’intéresse aussi à la conservation des farines, du vin et des produits laitiers.

Avec Louis Cadet de Vaux, il va améliorer la qualité du pain distribué dans les hôpitaux, les prisons et les armées en imaginant une nouvelle méthode de panification. Il sera un des fondateurs d’une école de boulangerie à Paris en uniformisant les composants et les techniques de fabrication à l’origine de la qualité et de la réputation du pain français. En 1778 il publie son « Traité complet sur la fabrication du pain ». Il publie aussi sur l’intérêt alimentaire du maïs, des fourrages, du blé, des champignons, mais aussi sur le vin, les eaux de boisson, les eaux-de-vie et la salubrité dans les hôpitaux militaires: ilparticipe aux débuts de l’hygiène hospitalière. Il travaille sur l’opium et l’ergot de seigle (3). Il définit la composition des caisses de médicaments des fourgons destinés aux troupes en campagne.

Le soutien de Louis XVI à l'agronome philanthrope le rend d'abord suspect au nouveau régime révolutionnaire, mais rapidement lui sont confiées la surveillance des salaisons destinées à la Marine et la fabrication des biscuits de mer, nourriture essentielle dans la Royale. Puis, le Directoire, le Consulat et l'Empire utilisent largement ses multiples compétences. Inspecteur général du service de santé de 1803 jusqu’à sa mort en 1813, il fait adopter la vaccination antivariolique par l’armée et s’occupe des conditions d’hygiène sur les navires de la Marine.

Il devient le premier président de la Société de pharmacie de Paris puis président du Conseil de salubrité de Paris en 1807. Il préconise la conservation des viandes par le froid et travaille sur l’amélioration de la technique des conserves alimentaires par ébullition mis au point par Nicolas Appert, en 1810. Très attaché à son titre de pharmacien, il définit lui-même sa vie et son œuvre exemplaire « mes recherches n’ont d’autres but que le progrès de l’art et le bien général. La nourriture du peuple est ma sollicitude, mon vœu est d’en améliorer la qualité et d’en diminuer le prix. J’ai écrit pour être utile à tous ». Le nombre d’articles et d’ouvrages dont il est l’auteur fait de ses « titres et travaux » un vaste ensemble très impressionnant (4).

IV. LA REVOLUTION ET LES EMPIRES

A) ROLES DES PHARMACIENS

En 1793, la France désormais sans roi depuis le 21 janvier est en révolution et en guerre contre les « ennemis de l’intérieur » avec les guerres de Vendée qui font 150 000 morts dont beaucoup de civils et contre les royautés européennes avec les victoire de Valmy et de Jemmapes puis la défaite de Neerwinden en mars. Le 1 er août 1793 tous les officiers de santé pharmaciens, médecins et chirurgiens sont à la réquisition du ministre de la guerre, 6 jours plus tard le décret du 7 août organise le service de santé militaire et les hôpitaux. En vertu de ce texte il est attaché à chaque armée un premier pharmacien, un premier médecin et un premier chirurgien. C’est en 1793 que les apothicaires se transforment en pharmaciens à l’étymologie plus valorisante que la précédente, du grec « boutique ».

Dans tous les hôpitaux militaires répartit en hôpitaux fixes et collectifs, hôpitaux ambulants, hôpitaux d’instruction (Lille, Metz, Strasbourg, Toulon), hôpitaux pour vénériens et galeux et enfin les hôpitaux d’eaux minérales. Les officiers de santé sont répartis en trois classes qu’ils soient médecins, chirurgiens ou pharmaciens (5). La loi 12 janvier 1795 crée le Conseil de santé composé de quinze membres. Elle fait preuve d’une équité révolutionnaire exemplaire qui n’a pas persisté : cinq pharmaciens dont trois laisseront leur nom dans l’Histoire (Bayen, Parmentier, Pelletier, Hego, Brougniart), cinq médecins (Cose, Lepreux, Lorents, Sabathier de Brest, Becu), et cinq chirurgiens (Heurteloup, Villars, Groffier, Saucerotte, Ruffin). La loi du 21 germinal an XI (11 avril 1803) crée des écoles de pharmacie (Paris, Strasbourg et Montpellier).

Cette même année parait la Pharmacopée des Hospices rédigée par Parmentier. Le décret impérial du 1 septembre 1805 attache un caisson ambulance de premier secours à chaque régiment. Dans ce caisson, outre deux matelas, deux couvertures, six brancards et 200 kgs de linge à pansement se place une caisse d’amputation et une boite à pharmacie. Cette boite de bois recouverte de toile cirée est séparée en cases garnies par des coussins en étoffes.

Cette même année parait la Pharmacopée des Hospices rédigée par Parmentier. Le décret impérial du 1 septembre 1805 attache un caisson ambulance de premier secours à chaque régiment. Dans ce caisson, outre deux matelas, deux couvertures, six brancards et 200 kgs de linge à pansement se place une caisse d’amputation et une boite à pharmacie. Cette boite de bois recouverte de toile cirée est séparée en cases garnies par des coussins en étoffes.

Parmentier dans sa note du 8 vendémiaire an 14 (30 septembre 1805) établit précisément le contenu de cette caisse qui permet d’appréhender la nature de la pharmacopée d’urgence de l’époque : l’agaric de chêne (champignon appelé aussi amadou) servait contre les hémorragies, le sulfate de cuivre comme antiseptique, la cire blanche et la colophane comme excipients, l’alcool comme désinfectant, l’acide acéteux comme antiseptique, la liqueur d’Hoffmann (mélange d’alcool à 95°C et d’éther à part égale) comme anesthésique et le laudanum de Sydenham (macération d’opium, de safran et de girofle dans du vin de Malaga), comme analgésique et anti diarrhéique.

D’une manière générale, les médicaments à la disposition des pharmaciens militaires hospitaliers sont relativement peu nombreux essentiellement le quinquina, le camphre, l’opium, la valériane, l’arnica, le kermès (oxysulfure d’antimoine, appelé aussi poudre des Chartreux : expectorant, vomitif et purgatif), le cachou, la cannelle et la thériaque qui est un extrait de plusieurs dizaines de composés végétaux, véritable panacée qui devait son action très limitée à l’opium qu’elle contenait.

Il existe des dépôts de médicaments établis sur le trajet des armées et approvisionnés par une pharmacie centrale établie à Paris à la Maison du Champ de Mars dans les locaux de l'Ecole Militaire. En effet, à la suite de la bataille de Valmy le 20 septembre 1792 qui avait révélé un cruel déficit qualitatif et quantitatif des approvisionnements sanitaires pour les armées, deux pharmaciens militaires Pierre Bayen et Antoine-Augustin Parmentier réussissent à convaincre leurs pairs du Conseil de santé de créer un organisme central afin de pourvoir aux besoins spécifiques des armées que ce soit dans les hôpitaux des armées implantés sur le terrictoires ou lors des campagnes militaires. Ainsi un décret de la Convention daté du 3 ventôse An II soit le 21 février 1794 crée et organise de manière rationnelle grâce à Bayen et Parmentier le ravitaillement sanitaire des armées (6). Il est institué "un magasin de médicaments simples et un laboratoire où l'on préparera les médicaments composés".

Ce magasin général est mis sous la direction d'un pharmacien militaire apothicaire aide-major principal Jérome Dizé (1764-1852). Il en fait un établissement modèle en collaboration avec son homologue Pierre-Joseph Malatret si bien que dans le journal de la Société des pharmaciens de Paris on pouvait lire en 1797 les lignes flateuses suivantes "le citoyen Dizé, placé à la tête d'un des plus magnifiques établissements de Pharmacie qui ait jamais existé, celui de l'Ecole Militaire à Paris, destiné à fournir des médicaments chimiques aux hôpitaux militaires de la république, a porté dans cet établissement les lumières d'un habile chimiste en même temps que les soins, l'attention, l'ordre sévère d'un administrateur zélé".

Cette création montre l'impérieuse nécessité de disposer d'un approvisionnement en médicaments et produits de santé structuré et efficace. Cependant, le plus souvent les pharmaciens militaires de l’Empire qui sont privés de leur approvisionnement, doivent se fournir localement en médicaments auprès de leurs collègues ce qui les conduit à la découverte de nouvelles thérapeutiques. Les pharmaciens sont responsables du transport des médicaments et de la gestion des dépôts mais ils sont sous la coupe de l’intendance qui ne les ménage pas. Les intendants généraux et les commissaires ordonnateurs sont pourvus de pouvoirs disciplinaires sur les officiers de santé sans que des responsabilités identiques soient données aux inspecteurs généraux et aux officiers de santé en chef (6, 7).

Les effectifs en apothicaires de l’armée de terre durant cette période sont très élevés : 540 en 1800, 601 en 1808, 1011 en 1812 alors que ceux de la Marine sont d’environ 45. Ils participent activement aux combats comme le prouve les nombreux pharmaciens qui connurent la captivité et/ou la mort. Ils sont présents notamment dans les ambulances ce qui leur vaut les louanges de Larrey après la bataille de la Moscova«M. Laubert, pharmacien en chef de l’armée, et plusieurs de ses jeunes pharmaciens méritent des éloges et des remerciements pour le zèle avec lequel ils m’ont secondé dans cette pénible circonstance».

Charles Jean Laubert (1761-1833) organisa ainsi la frappe de la monnaie à Moscou et le ravitaillement en médicaments mais aussi aliment et boissons des armées en Russie comme pharmacien en chef de la Grande armée. Napoléon reconnaissait la polyvalence et l’efficacité des pharmaciens militaires en sa personne à travers lui car il disait « n’avons-nous pas Laubert, je le charge de tout !». Il réalisa un Codex très pratique destiné aux hôpitaux militaires et de nombreuses étude sur le quinquina. Il fut nommé inspecteur général à la mort de son ami Parmentier en 1814 par Napoléon alors qu’il était enfermé dans la place encerclée de Torgau en Allemagne après la bataille de Leipsick qui devint un véritable cimetière pour les troupes françaises (20 000 morts) sous les coups du typhus et de la dysentrie. Ce titre fut confirmé par Louis XVIII.

et boissons des armées en Russie comme pharmacien en chef de la Grande armée. Napoléon reconnaissait la polyvalence et l’efficacité des pharmaciens militaires en sa personne à travers lui car il disait « n’avons-nous pas Laubert, je le charge de tout !». Il réalisa un Codex très pratique destiné aux hôpitaux militaires et de nombreuses étude sur le quinquina. Il fut nommé inspecteur général à la mort de son ami Parmentier en 1814 par Napoléon alors qu’il était enfermé dans la place encerclée de Torgau en Allemagne après la bataille de Leipsick qui devint un véritable cimetière pour les troupes françaises (20 000 morts) sous les coups du typhus et de la dysentrie. Ce titre fut confirmé par Louis XVIII.

En dehors des combats, le typhus transmis par les déjections des poux fait des ravages, en 1812 sur 25000 malades à Wilna (Vilnius) seuls 3000 survivent. Rapp signale à Danzig (1813) 200 décès par jours et durant l’hiver 1813-1814 les pertes sont de 13 448 hommes dans la garnison de Torgau. Le traitement était basé sur le vinaigre, le camphre et les fumigations aromatiques…(6)

Après l'Empire

La paix revenue et la fin de l'Empire conduit à une réorganisation de l'Armée et de son service de santé. Ainsi l'ordonnance du 18 septembre 1824, fixe les effectifs des officiers du service de santé à 147 pharmaciens, 711 chirurgiens et 59 médecins. Cette oedonnance confirme l'égalité des trois professions. Le nombre de pharmaciens traduit l'importance de leurs activités dans le ravitaillement, les préparations de médicaments et dans les hôpitaux (11).Mais il existe des difficultés en lien avec les changement multiples des règlements touchant le service de santé. celui actant la suppression du grade de pharmacien sous-aide et le remplaçant par par celui celui de chirurgien sous-aide employé alternativement en chirurgie et pharmacie (11) est un bel exemple des abérations de l'époque.

Un autre exemple est la mise du service de santé sous l'autorité néfaste de l'Intendance par l'ordonnance du 12 août 1836 qui fonctionnerza jusqu'au milieu du XiX siècle.

B) PHARMACIENS ILLUSTRES

Cette époque est particulièrement féconde en réformes et en découvertes scientifiques majeures mais aussi en guerres. Elle a permis à de nombreux pharmaciens militaires d’exception, qu’il est impossible de citer dans leur intégralité, de se distinguer par leurs apports dans les sciences et dans le soutien des armées. Nous en avons choisi quelques uns parmis les plus exemplaires ou les plus illustres.

Louis Claude Cadet de Gassicourt (1731-1799)est le pharmacien en chef des armées en Allemagne et au Portugal puis apothicaire- major à l'Hôtel des Invalides, commissaire du roi pour la chimie à la manufacture de porcelaine de Sèvres et membre de l'Académie des sciences en 1766. Durant la Révolution, il est chargé, avec Lavoisier d'extraire le cuivre du métal des cloches et écrit plusieurs mémoires sur la pharmacie, la physique et la chimie avec la découverte du composé d'éther appelé « liqueur fumante de Cadet ». Parmi ses amis, on retrouve les principaux rédacteurs de l'Encyclopédie : d'Alembert, Nicolas de Condorcet, Jean Sylvain Bailly.

major à l'Hôtel des Invalides, commissaire du roi pour la chimie à la manufacture de porcelaine de Sèvres et membre de l'Académie des sciences en 1766. Durant la Révolution, il est chargé, avec Lavoisier d'extraire le cuivre du métal des cloches et écrit plusieurs mémoires sur la pharmacie, la physique et la chimie avec la découverte du composé d'éther appelé « liqueur fumante de Cadet ». Parmi ses amis, on retrouve les principaux rédacteurs de l'Encyclopédie : d'Alembert, Nicolas de Condorcet, Jean Sylvain Bailly.

Son épouse, qui aurait été séduite par le roi Louis XV, donna le jour à Charles Louis Cadet de Gassicourt(1769-1821) un des nombreux bâtards royaux. Avocats sous l’ancien régime, idéologue révolutionnaire, poète et auteur de théâtre, fondateur d’un club astronomique, il complète ses talents éclectiques par celui de pharmacien militaire et chimiste. Nommé premier pharmacien de Napoléon et responsable de l’ambulance impériale durant la campagne d’Autriche de 1809, il vit à la cour près de l’empereur. A ce titre, il a l’honneur d’embaumer la dépouille du maréchal Lannes avec Larrey qui avait amputé le maréchal de la jambe droite après la bataille d’Essling contre l’avis de Percy. Il aurait sauvé Napoléon du suicide trois jours après Waterloo (18 juin 1815) par un lavage d’estomac (1, 6, 8).

Edme-Jean Baptiste Bouillon-Lagrange (1764-1844)organise en 1793 les hôpitaux de l'armée en qualité de pharmacien-major. Directeur de l'école de pharmacie, il professa la chimie à l'École polytechnique puis devint directeur de cette École. Analyste de nombreuses thérapeutiques, il écrit un Manuel du pharmacien et un Manuel de chimie, devenus des classiques.

Georges Simon Serullas(1774-1832) Il s’engage à 15 ans, en 1789, dans le bataillon des Volontaires du département de l’Ain. Il choisit ensuite la pharmacie militaire et une fois formé, est nommé pharmacien major à l’armée des Alpes puis d’Italie. Il suit Napoléon en Prusse et en Russie. En 1813 pharmacien principal du 3 ème Corps d’armée du maréchal Ney, il est fait prisonnier à la bataille d’Hanau, libéré il fait la campagne de Belgique en 1815. A la chute de l‘Empire, il enseigne au Muséum d’histoires naturelles et au Val-de-Grâce jusqu’à sa mort. Il réalise de nombreux travaux sur les halogènes, découvre l’iodoforme en 1822, premier antiseptique chimique et prépare le bromure d’éthyle et l’acide iodique.

Joseph Bienaimé Caventou(1765-1877)Attaché aux armées du Nord puis à l’hôpital de Saint Omer il retourne à la vie civile et à l’internat après Waterloo (1815). Il extrait le sulfate de quinine (1820) avecJoseph Pelletier (1788-1842) en l’extrayant des écorces de quinquina qui étaient très difficiles à absorber du fait de leur amertume et dont la qualité était très variable. Il réussit à extraire de nombreux alcaloïdes et toxiques comme la strychnine, la brucine, la vératrine et la colchicine. Il fut professeur à l'École de pharmacie, membre de l'Académie de médecine, puis de l'Académie des sciences (3).

Antoine Baudouin Poggiale (1808-1879) Professeur au Val-de-Grâce, médecin et pharmacien général inspecteur et membre de l'Académie de médecine. Il étudia notamment les eaux et les aliments, il a publié de nombreux ouvrages sur des sujets très variés : Traité d'analyse chimique, Recherches sur les eaux des caserne et des forts de Paris; le Pain de munition; la Composition chimique des aliments; la Formation de la matière glycogène; l'Empoisonnement par le phosphore; les Eaux potables. Il défend brillamment mais sans succès l’indépendance de la pharmacie militaire vis-à-vis des médecins car en 1882 la pharmacie est mise sous tutelle de la médecine tandis que le service de santé des armées obtient son indépendance (1, 3).

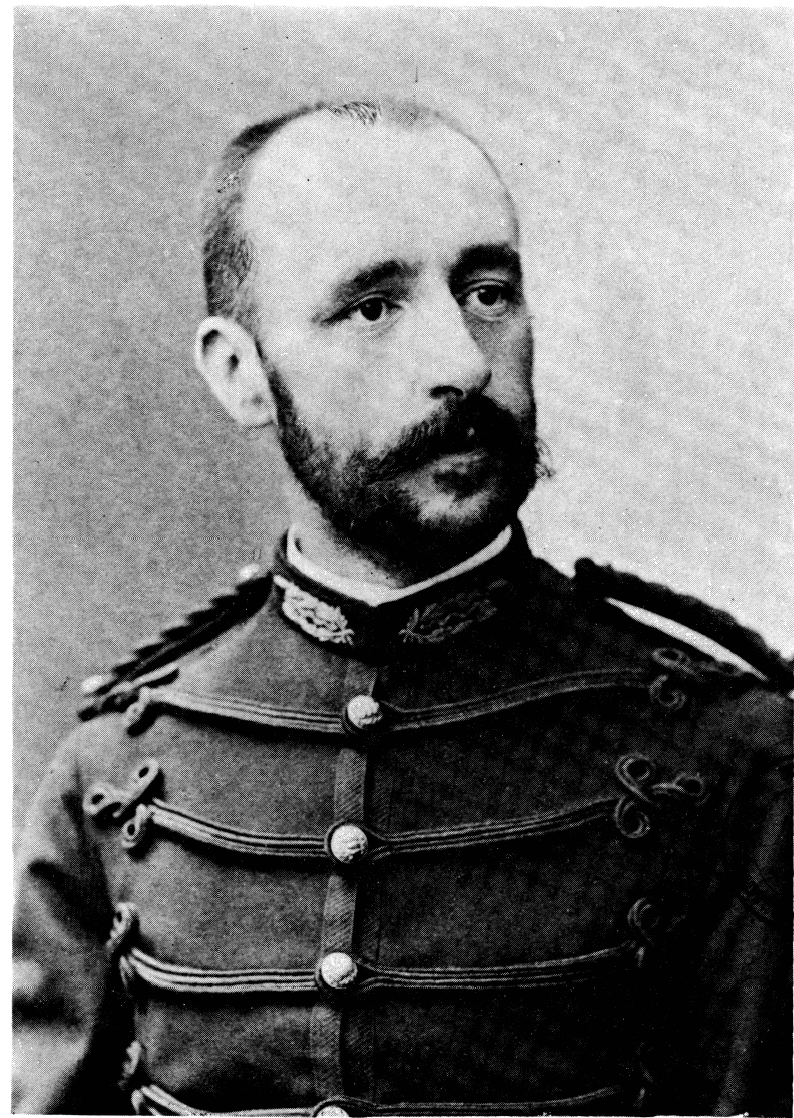

Carle Gessard (1850-1925). Après la guerre Franco-Prusienne, il devient pharmacien aide-major de l'Ecole de médecine militaire du Val-de-Grâce avant d’être affecté à l'Hôpital militaire du Gros-Cailloux (Paris) puis de Médéa (Algérie). De nouveau au Val-de-Grâce il découvre le bacille pyocyanique, à l'origine du phénomène du pus bleu des plaies. En 1882, Louis Pasteur lui rend visite et l'encourage à continuer ses recherches. Après sa thèse de doctorat en médecine : « De la Pyocyanide et de son Microbe. Applications cliniques", il publie un grand nombre de notes sur ce bacille et sur ses pigments. Après la campagne de Tunisie (1882), nommé professeur agrégé de chimie et expertise à l'Ecole de médecine militaire du Val-de-Grâce il entre comme travailleur libre et donne des cours à l'Institut

De nouveau au Val-de-Grâce il découvre le bacille pyocyanique, à l'origine du phénomène du pus bleu des plaies. En 1882, Louis Pasteur lui rend visite et l'encourage à continuer ses recherches. Après sa thèse de doctorat en médecine : « De la Pyocyanide et de son Microbe. Applications cliniques", il publie un grand nombre de notes sur ce bacille et sur ses pigments. Après la campagne de Tunisie (1882), nommé professeur agrégé de chimie et expertise à l'Ecole de médecine militaire du Val-de-Grâce il entre comme travailleur libre et donne des cours à l'Institut

Pasteur. Envoyé en poste à Sétif (Algérie) où il n'a plus la possibilité de continuer ses recherches, il refuse la chaire de Chimie du Val-de-Grâce pour un poste à l'hôpital militaire de Lille où Calmette l'invite à travailler à l'Institut Pasteur. En 1914-1916 n'étant plus mobilisable, il participe à l'effort de guerre en travaillant sur des préparations contre les poux des tranchées (1, 9).

IV. LES APOTHICAIRES ET PHARMACIENS DE LA MARINE

Les premières expéditions maritimes lointaines comme celle de Jacques Cartier qui débarque au Canada en 1535 emmènent un apothicaire à bord. Au début du XVIII siècle les disciplines de chirurgien et d’apothicaire sont souvent exercées par la même personne. Par manque de vocation, surtout pendant les épidémies, il faut avoir recours dans la marine pour les chirurgiens et les apothicaires à « la levée » variante de la mobilisation. Le scorbut et le typhus font plus de pertes que les combats eux-mêmes ce qui explique le peu d’empressement d’aller servir dans la Royale. Les matelots déjà dénutris, en convalescence ou malades retournent à la mer ce qui accroit leur mortalité.

A un noyau de praticiens « entretenus » s’agglomère une foule de chirurgiens et d’apothicaires peu considérés. Les apothicaires étaient chargés d’assurer l’approvisionnement en substances et préparations médicamenteuses destinées à soigner les affections « du bord » : la dysenterie, les fièvres, la syphilis et le scorbut. Ils contribuaient à l’amélioration de l’alimentation, à la conservation des aliments et participaient à la « désinsectisation, dératisation ». Les hôpitaux maritimes de Toulon et Rochefort qui sont les deux premiers, ils datent de 1674 pour Toulon et 1684 pour Brest 1684. Ils sont prévus pour accueillir 200 puis 400 malades sous la dépendance de l’intendance, des apothicaires y sont présents. L’ordonnance de 1689 renforce le rôle et les fonctions des médecins, chirurgiens et apothicaires (5).

A un noyau de praticiens « entretenus » s’agglomère une foule de chirurgiens et d’apothicaires peu considérés. Les apothicaires étaient chargés d’assurer l’approvisionnement en substances et préparations médicamenteuses destinées à soigner les affections « du bord » : la dysenterie, les fièvres, la syphilis et le scorbut. Ils contribuaient à l’amélioration de l’alimentation, à la conservation des aliments et participaient à la « désinsectisation, dératisation ». Les hôpitaux maritimes de Toulon et Rochefort qui sont les deux premiers, ils datent de 1674 pour Toulon et 1684 pour Brest 1684. Ils sont prévus pour accueillir 200 puis 400 malades sous la dépendance de l’intendance, des apothicaires y sont présents. L’ordonnance de 1689 renforce le rôle et les fonctions des médecins, chirurgiens et apothicaires (5).

Pour la marine royale, le règlement de Choiseul en 1765 décide une augmentation sensible des officiers de santé : pour un vaisseau de 100 canons et 1800 hommes à côté d’un chirurgien major, d’un second chirurgien et de quatre aides est prévu un apothicaire. Le corps des apothicaires de la marine est créé en 1767. L’hôpital de Rochefort en 1789 comprendra 12 apothicaires, 12 chirurgiens, 12 sœurs et 21 galériens-infirmiers... A la fin de l’Ancien régime, le service de Santé de la Marine comprend notamment à côté de 114 chirurgiens, 85 apothicaires à la mer qui bénéficient d’une retraite et d’une pension en cas de décès (5, 10, 11). Lors des expéditions à travers le monde, les pharmaciens sont souvent les scientifiques du bord car ils collectent et font l’inventaire de la flore, de la faune et des minéraux que les nouveaux territoires pouvaient fournir (figure 6). Les végétaux exotiques prélevés, amenés par les navires dans des serres de fortune, sont cultivés dans les jardins botaniques des hôpitaux de la Marine créés et surveillés par les pharmaciens qui produisent également des plantes médicinales pour leur hôpital.

Au XIX siècle, la chimie et l’analyse se développent et les pharmaciens de la Marine deviennent des experts chimistes auprès du commissariat et des constructions navales. Ils analysent les produits les plus divers, alimentation, cuir, textiles, huiles, combustibles et gaz toxiques. En 1919 leur engagement est conditionné par la possession de trois certificats des sciences dont deux de chimie et ils deviennent ainsi "pharmaciens chimistes de la marine". Cette relative autonomie se terminera le 9 juillet 1965 par la création d’un corps unique de pharmacien chimiste des armés (1, 5, 11).

Deux pharmaciens de Marine sont l’archétype de tous ceux, souvent botanistes, qui partirent vers des terres lointaine et en revinrent avec des plantes, graines, croquis, animaux, observations qui enrichirent le patrimoine scientifique mondial (5, 10).

Charles Gaudichaud-Beaupré (1789-1854)Pharmacien de la Marine et botaniste, il fait partie de l’état major scientifique de la corvette Uranie qui quitte Tou lon en 1817 pour un tour du monde. Il rentre au Havre en 1820 et rapporte malgré le naufrage du bateau 3000 espèces de plantes dont 500 manquaient au Muséum et 200 étaient inconnues. Il remplace à l’Académie des sciences son maitre Laurent de Jussieu (5).

lon en 1817 pour un tour du monde. Il rentre au Havre en 1820 et rapporte malgré le naufrage du bateau 3000 espèces de plantes dont 500 manquaient au Muséum et 200 étaient inconnues. Il remplace à l’Académie des sciences son maitre Laurent de Jussieu (5).

René-Primevère Lesson (1794-1849). Il est emmené par le commandant Duperrey en compagnie de Dumont d’Urville sur la Coquille (1822-1825) pour faire un tour du monde scientifique en sens inverse de l’Uranie. Avec Dumont d’Urville, il rapporte près de 30000 espèces botaniques dont 400 nouvelles, 110 espèces d’insectes, 300 poissons etc. Cuvier rend hommage à cette expédition de trois années particulièrement riche en découvertes (5).

V. PREMIERE GUERRE MONDIALE

Les pharmaciens sont mobilisés en grand nombre comme le reste de la population. La pharmacie centrale des armées (PCA) située 2, avenue de Tourville à Paris de 1903 à 1931 est particulièrement active durant cette guerre. L’approvisionnement prévu pour trois mois sera utilisé en 15 jours ce qui explique l’ingéniosité et l’activité des pharmaciens militaires nécessaire pour palier rapidement à cette carence de prévisions et à l’accroissement extraordinaire des besoins des ambulances du front et des hôpitaux militaires. Les effectifs de la PCA au début de la guerre étaient particulièrement faibles avec 45 personnes : la PCA termina la guerre avec 245 personnes dont une majorité de femmes. De même, le nombre des pharmaciens passa de 5 en 1914 à 22 en 1918. La fabrication des sutures passe de 52 000 à 1 250 000, celle des comprimés de 18 à 180 tonnes. Les pansements individuels et les bandes platrées qui étaient importées avant la guerre furent produites au nombre respectif de 1 503 000 et 36 000. Ces pansements individuels ont été créés et utilisés pour la première fois lors d’une guerre ainsi que des laboratoires de toxicologie de campagne destinés à l'analyse des gaz.

A cette période deux autres établissements sont créés assurant les stocks de médicaments pour les armées et devant soutenir la PCA : la Réserve de médicaments de Marseille qui approvisionait les hôpitaux des armées en Afrique du Nord, et la Pharmacie régionale de Limoges en charge dde l'approvisionnement du 12ème Corps d'armée de Terre. Ensuite il est décidé de renforcer et de soulager l'action de la PCA par la création de deux pharmacies centrales en région, une à Nantes fin septembre 1914 et une à Bordeaux fin octoblre 1914. Au cours du conflit dix pharmacies régionales furent aussi créées.

Un rôle particulier et important de la Pharmacie Centrale des Armées peut être noté lors de cette guerre pour l'armée d'Orient. En effet à partir de 1916, les troupes françaises et alliées sont situées dans une zone particulièrement insalubre dans le delta de Salonique et elles subissent des pertes importantes liées au paludisme. Ainsi de juin à septembre 1916 la moité des 60 000 hommes du contingent français sont atteints par le parasite. Les mesures préventives comme l'usage de la moustiquaires et la prise systèmatique de quinine ne sont pas appliquées et moquées par le commandement et la troupe. Après les actions vigoureuses pronées par les frères Sergent, médecins militaires pastoriens, début 1917, le paludisme sera fortement diminué. La PCA fabriquera en urgence en 1917 des comprimés de quinine à 200mg alors qu'il n'existait que des 250 mg : la prise de ces nouveaux comprimés étaient adaptées à la posologie requise de 400mg par jour.

A côté de l’approvisionnement, la guerre chimique est un nouveau domaine où les pharmaciens militaires d’actives ou mobilisés ont pris une part déterminante durant cette guerre. Pour la première fois les gaz sont utilisés de manière systématique alors que les deux armées n’étaient pas préparées à ce type d’agression. Immédiatement après l’attaque sur Ypres, le 22 avril 1915, l’Etat major s’adressait au service de santé pour réunir toutes les informations sur les gaz. Les pharmaciens du fait de leur connaissance en chimie et en toxicologie sont rapidement mis à contribution. Ils participent également à l’enseignement des cadres militaires dans ce nouveau domaine.

Les pharmaciens sont notamment responsables du prélèvement des échantillons des gaz utilisés par l’ennemi pour ensuite les analyser dans les laboratoires de toxicologie divisionnaires. Le premier masque à gaz français (juillet 1915) formé d’une gaze imbibée d’huile de ricin est ainsi d’origine pharmaceutique.

Viendra ensuite la cartouche mis au point notamment par Paul Lebeau (1868-1959) professeur en pharmacie chimique et toxicologie à la faculté de pharmacie de Paris. Il est à l’origine des avancées dans les masques de protection français. Il propose des cartouches comprenant de la gaze, de l’oxyde de zinc, du carbonate de sodium et du charbon de bois composé encore retrouvé dans la cartouche actuelle. Durant la guerre 1939-1940 il faisait partie de l’Etat-major de la défense contre les gaz (13). Dans le domaine de la guerre chimique, les pharmaciens militaires notamment les professeurs de la faculté de pharmacie de Paris mobilisés jouent un rôle à la fois dans la protection mais aussi dans la fabrication (75 000 tonnes).

C’est le cas de Gabriel Bertrand (1867-1962) plus connu par les pharmaciens militaire pour sa technique de dosage des sucres. Chef du service de biologie à l’Institut Pasteur en 1900 il propose l’utilisation de la chloracétone, un lacrymogène, dans une grenade mise au point par ses soins en 1915 (12) puis devient durant la guerre un chercheur des plus actifs grâce à ses connaissances en chimie sur les différentes substances agressives utilisables. Il fut nominé sans succès plusieurs fois pour le prix Nobel de chimie. Les pharmaciens attachés au Service chimique durant cette guerre ont joué un rôle essentiel dans la protection mais aussi dans l’agression au profit des armées et eurent ainsi un rôle non négligeable dans la victoire (1, 11, 12).

VI. LE CORPS DE SANTE COLONIAL

Le décret du 7 janvier 1890 crée le Service de santé des colonies et pays de protectorat et donne naissance au pharmacien colonial (13). Les pharmaciens militaires, traditionnellement sortis de l’école de Bordeaux et formés durant 60 générations au Pharo (Marseille) dans le laboratoire en sous sol surnommé « la cave » (13). Ils participèrent activement à soutenir les forces armées coloniales et les efforts sanitaires au bénéfice des populations que ce soit en Afrique ou en Asie.

Cette présence se traduisait par de très nombreux postes Outre-mer (34 en 1890, 135 en 1954) jusque dans les années 1990. Le rôle des "pharmaciens coloniaux" est initialement très large car ils participent à accroître les ressources locales en limitant la dépendance vis-à-vis de la métropole. Ils se mobilisent pour valoriser l’utilisation et la culture des plantes pharmaceutiques locales mais aussi celle des ressources alimentaires végétales ou animales et les ressources minières (13). Ils combattent les épidémies notamment la fièvre jaune au côté des médecins et nombreux ceux qui en périssent comme le montre la stèle de l’île de Gorée au Sénégal.

Parmi ces pharmaciens, il est faut évoquer le parcours original deVictor Liotard (1858-1916) qui participe sous les ordres de Gallieni à la pacification du Soudan, dresse une carte géologique et botanique de la Haute Guinée, réorganise la pharmacie à Libreville (Gabon), lance la construction du chemin de fer au Niger et devient successivement gouverneur du Dahomey, de la Nouvelle-Calédonie et de la Guinée. Plus récemmentEugène Le Floch qui est envoyé en Cameroun comme chef de la pharmacie et du laboratoire de l’hôpital de Yaoundé s’échappe pour rejoindre les Forces française libres et arrive à Alger et suit les troupes lors de la campagne de France dans l’HE 414.

Parmi ces pharmaciens, il est faut évoquer le parcours original deVictor Liotard (1858-1916) qui participe sous les ordres de Gallieni à la pacification du Soudan, dresse une carte géologique et botanique de la Haute Guinée, réorganise la pharmacie à Libreville (Gabon), lance la construction du chemin de fer au Niger et devient successivement gouverneur du Dahomey, de la Nouvelle-Calédonie et de la Guinée. Plus récemmentEugène Le Floch qui est envoyé en Cameroun comme chef de la pharmacie et du laboratoire de l’hôpital de Yaoundé s’échappe pour rejoindre les Forces française libres et arrive à Alger et suit les troupes lors de la campagne de France dans l’HE 414.

Autre parcourt exemplaire, celui deFélix Busson qui après avoir connu la guerre en 1940 et le cours du Pharo en 1941, part au Sénégal où il y édifie un laboratoire d’analyse moderne. Il s’intéresse à la biologie clinique des Africains et aux analyses bromatologiques des aliments locaux avant de retourner comme directeur du laboratoire au Pharo à Marseille durant seize années et de continuer ses travaux sur la nutrition et la biochimie. Il devient un expert international reconnu par le CNRS, l’OMS et la FAO (5).

VII. LE RAVITAILLEMENT SANITAIRE EN INDOCHINE ET LA DRS 451

Le dépôt de ravitaillement sanitaire 451 arrivant de Fribourg en Allemagne après un arrêt à Marseille s’installe en janvier 1946 à Kanh-Hoï près de Saigon.

A sa tête le pharmacien commandant G. Pille (1911-1966) compagnon du maréchal Leclerc. La première commande à la direction des approvisionnements et fabrication (DAF) ancêtre de la DAPSA actuelle est annuelle et de 3427 tonnes. Ultérieurement les commandes seront semestrielles ce qui est reste une fréquence très limitée.

A sa tête le pharmacien commandant G. Pille (1911-1966) compagnon du maréchal Leclerc. La première commande à la direction des approvisionnements et fabrication (DAF) ancêtre de la DAPSA actuelle est annuelle et de 3427 tonnes. Ultérieurement les commandes seront semestrielles ce qui est reste une fréquence très limitée.

A ces commandes à la lointaine métropole sont associés des achats sur le marché indochinois (oxygène, alcool, bois, plâtre, vaccins et sérums de l’Institut Pasteur) et Indiens (textiles, toile pour brancards) qui représentent un tiers des approvisionnent. L’aide américaine est particulièrement importante à base de surplus de la seconde guerre mondiale notamment des hôpitaux et des unités collectives particulièrement bien colisées et tropicalisées surtout de 1950 à 1954 avec 2 428 tonnes de matériels sanitaires (13).

La DRS 451 approvisionne le corps expéditionnaire en médicaments et matériels sanitaires comme les brancards mais se chargent aussi de leur fabrication (ampoules, pommades, etc.) et de leur réparation. Ce petit groupe industriel regroupe de 300 à 500 personnes dont sept pharmaciens et une majorité de personnel local. Durant dix années, elle produira 186 tonnes de produits galéniques et 27 millions d’ampoules diverses. Les unités sont ravitaillées via des dépôts de ravitaillement sanitaire situés au Viêt-Nam, Laos et Cambodge. Le ravitaillement sanitaire en Indochine fut pour le service de santé une mission particulièrement difficile notamment du fait de la distance avec la métropole (12 000 km) et des délais de transit maritime.

Entre 35 à 40 pharmaciens était présents durant cette guerre. La chaîne de ravitaillement malgré ses archaïsmes administratifs initiaux a réussi à satisfaire la majorité les besoins des troupes en guerre. Ceci grâce à un immense effort collectif d’ingéniosité et d’adaptation notamment de la part des pharmaciens (14). Ce sera le début du ravitaillement sanitaire moderne des opérations extérieures.

VIII. CONCLUSION

Durant plus de trois siècles les apothicaires du Roy puis les pharmaciens des armées ont suivi les armées de la France pour secourir les blessés et les malades sur terre et sur mer. Actuellement ils ont conservé une grande partie de leurs activités ancestrales notamment en fabricant, ravitaillant et distribuant les médicaments et produits de santé indispensables à une médecine efficiente. Très polyvalents et pratiques, ils participent aussi activement à la protection contre les armes chimiques et à l’analyse dans les domaines biologiques ou environnementaux.

Malgré leur nombre réduit et de ce fait sous des autorités diverses à la bienveillance parfois limitée, ils se sont montrés tout au long de leur histoire des humanistes et des scientifiques qui servent, souvent avec trop de modestie, la France et ses armées. L’ultime conclusion sera laissée à Parmentier, le plus illustre, bienfaiteur de l’humanité et véritable modèle pour la pharmacie militaire« si nous avons adopté la pharmacie, restons lui fidèles, ne rougissons pas de son nom, forçons même par des talents et des vertus nos collègues les médecins et les chirurgiens, à abjurer pour toujours la vaine et méprisable dispute des préséances, à reconnaître que la première place appartient au plus habile, et qu’on ne doit traiter de subalternes que la sottise et l’ignorance.» (4).

Selon : Burnat P. Chaulet JF, Chambonnet F, Ceppa F. Médecine et armées, 2009, 36, (5), 475-486.

Références

1 Acker P. De l’apothicaire du roy au pharmacien chimiste des armées. Ora edition. 1985.

2 Olier F. Le service de santé au XVIII ème siècle. Vial.jean@free.fr

3 Blaessinger E. Quelques grandes figures de la pharmacie militaire. Ed JB Baillière. 1948.

4 Cadet de Gassicourt C.L. Eloge de Parmentier. Société de Pharmacie de Paris. 12 mai 1814.

5 Pluchon P. Histoire des médecins et pharmaciens de la marine et des colonies. Edition Privat. 1985

6 Oulieu S Contribution à l’histoire de la pharmacie : les pharmaciens de la grande armée. Thèse d’état de docteur en pharmacie. 5 décembre 1986 ; Lyon I.

7 Pigeard.A. Le service de santé de la révolution au 1er empire (1792-1815). Tradition magasine.74p. 2004. Hors série n°28.

8 Kassel D. Des pharmaciens dans leur siècle, le XIXe. 2002. http://www.ordre.pharmacien.fr

9 http://www.pasteur.fr/infosci/archives/

10 Reynier L.M. Les pharmaciens-chimistes de la Marine. ASNOM. 2007, 113, 26-30.

11 Nauroy J. L’évolution de la pharmacie militaire de 1870 à nos jours. Rev Hist Arm 1972, 28, 211-20.

12 Lejaille A. La contribution des pharmaciens dans la protection individuelle contre les gaz de combat durant la Première Guerre mondiale-Extension à la période 1920-1940. Université Henry Poincaré, Nancy, 1999.

13 Oudart JL. Les pharmaciens coloniaux. Médecine Tropicale. 2005, 65, 263-72.

14 Olier F. Ravitaillement sanitaire en Indochine. Médecine et armées. 1997, 25, 7, 601-615.

15 Pierre Labrude. Pharmacie militaire. Revue d'histoire de la pharmacie. 2004, 242, 363-365.

16 Pierre Labrude. Pharmaciens militaires. Revue d'histoire de la pharmacie. 2004, 92, (344), 664-666 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pharm_0035-2349_2004_num_92_344_5742.

Stéphanie Chaumont. Thèse de docteur en pharmacie juillet 2013 Contribution à l'histoire de l'hôpital du Val-de-Grace et de ses pharmaciens chefshttp://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/asclepiades/pdf/chaumont_2013.pdfv.

Accueil

Retour vers pharmaciens célèbres

anté en sont exclus ce qui ne les place pas au même rang que les autres officiers. Cent-cinquante ans seront nécessaires pour acquérir ce symbole de la distinction entre les officiers des armes et ceux de santé. Les Commissaires des guerres laissaient peu de liberté au corps de santé dans lequel la médecine exerçait une domination sans partage ni bienveillante sur les chirurgiens et les apothicaires. Durant cette guerre, Parmentier est fait prisonnier à plusieurs reprise et Bayen organise la pharmacie militaire. Elle se termine par les traités de Paris et d’Hubertsbourg (février 1763) sans intérêt pour la France toujours exsangue financièrement.

anté en sont exclus ce qui ne les place pas au même rang que les autres officiers. Cent-cinquante ans seront nécessaires pour acquérir ce symbole de la distinction entre les officiers des armes et ceux de santé. Les Commissaires des guerres laissaient peu de liberté au corps de santé dans lequel la médecine exerçait une domination sans partage ni bienveillante sur les chirurgiens et les apothicaires. Durant cette guerre, Parmentier est fait prisonnier à plusieurs reprise et Bayen organise la pharmacie militaire. Elle se termine par les traités de Paris et d’Hubertsbourg (février 1763) sans intérêt pour la France toujours exsangue financièrement.

Il y est sous la coupe peu amène des sœurs dites de la charité qui avaient le pouvoir, sinon la connaissance, de préparer et d’administrer les médicaments, responsabilité qu’elles ne voulaient pas partager. Il profite ainsi de l’archaïsme institutionnel des lieux pour continuer ses recherches agronomiques notamment sur la pomme de terre dont il sélectionne les meilleures variétés mais le roi Louis XV lui retire sa charge en 1774 sous les coups des sœurs grises et de la cabale ecclésiastique qu’elles avaient savamment organisée. Il doit aussi renoncer à cultiver les pommes de terre aux Invalides, le terrain appartenant aux religieuses (3, 4).

Il y est sous la coupe peu amène des sœurs dites de la charité qui avaient le pouvoir, sinon la connaissance, de préparer et d’administrer les médicaments, responsabilité qu’elles ne voulaient pas partager. Il profite ainsi de l’archaïsme institutionnel des lieux pour continuer ses recherches agronomiques notamment sur la pomme de terre dont il sélectionne les meilleures variétés mais le roi Louis XV lui retire sa charge en 1774 sous les coups des sœurs grises et de la cabale ecclésiastique qu’elles avaient savamment organisée. Il doit aussi renoncer à cultiver les pommes de terre aux Invalides, le terrain appartenant aux religieuses (3, 4).

Cette même année parait la Pharmacopée des Hospices rédigée par

Cette même année parait la Pharmacopée des Hospices rédigée par

et boissons des armées en Russie comme pharmacien en chef de la Grande armée. Napoléon reconnaissait la polyvalence et l’efficacité des pharmaciens militaires en sa personne à travers lui car il disait «

et boissons des armées en Russie comme pharmacien en chef de la Grande armée. Napoléon reconnaissait la polyvalence et l’efficacité des pharmaciens militaires en sa personne à travers lui car il disait «  major à l'Hôtel des Invalides, commissaire du roi pour la chimie à la manufacture de porcelaine de Sèvres et membre de l'Académie des sciences en 1766. Durant la Révolution, il est chargé, avec Lavoisier d'extraire le cuivre du métal des cloches et écrit plusieurs mémoires sur la pharmacie, la physique et la chimie avec la découverte du composé d'éther appelé « liqueur fumante de Cadet ». Parmi ses amis, on retrouve les principaux rédacteurs de l'Encyclopédie : d'Alembert, Nicolas de Condorcet, Jean Sylvain Bailly.

major à l'Hôtel des Invalides, commissaire du roi pour la chimie à la manufacture de porcelaine de Sèvres et membre de l'Académie des sciences en 1766. Durant la Révolution, il est chargé, avec Lavoisier d'extraire le cuivre du métal des cloches et écrit plusieurs mémoires sur la pharmacie, la physique et la chimie avec la découverte du composé d'éther appelé « liqueur fumante de Cadet ». Parmi ses amis, on retrouve les principaux rédacteurs de l'Encyclopédie : d'Alembert, Nicolas de Condorcet, Jean Sylvain Bailly.  De nouveau au Val-de-Grâce il découvre le bacille pyocyanique, à l'origine du phénomène du pus bleu des plaies. En 1882, Louis Pasteur lui rend visite et l'encourage à continuer ses recherches. Après sa thèse de doctorat en médecine : « De la Pyocyanide et de son Microbe. Applications cliniques", il publie un grand nombre de notes sur ce bacille et sur ses pigments. Après la campagne de Tunisie (1882), nommé professeur agrégé de chimie et expertise à l'Ecole de médecine militaire du Val-de-Grâce il entre comme travailleur libre et donne des cours à l'Institut

De nouveau au Val-de-Grâce il découvre le bacille pyocyanique, à l'origine du phénomène du pus bleu des plaies. En 1882, Louis Pasteur lui rend visite et l'encourage à continuer ses recherches. Après sa thèse de doctorat en médecine : « De la Pyocyanide et de son Microbe. Applications cliniques", il publie un grand nombre de notes sur ce bacille et sur ses pigments. Après la campagne de Tunisie (1882), nommé professeur agrégé de chimie et expertise à l'Ecole de médecine militaire du Val-de-Grâce il entre comme travailleur libre et donne des cours à l'Institut  A un noyau de praticiens « entretenus » s’agglomère une foule de chirurgiens et d’apothicaires peu considérés. Les apothicaires étaient chargés d’assurer l’approvisionnement en substances et préparations médicamenteuses destinées à soigner les affections « du bord » : la dysenterie, les fièvres, la syphilis et le scorbut. Ils contribuaient à l’amélioration de l’alimentation, à la conservation des aliments et participaient à la « désinsectisation, dératisation ». Les hôpitaux maritimes de Toulon et Rochefort qui sont les deux premiers, ils datent de 1674 pour Toulon et 1684 pour Brest 1684. Ils sont prévus pour accueillir 200 puis 400 malades sous la dépendance de l’intendance, des apothicaires y sont présents. L’ordonnance de 1689 renforce le rôle et les fonctions des médecins, chirurgiens et apothicaires (5).

A un noyau de praticiens « entretenus » s’agglomère une foule de chirurgiens et d’apothicaires peu considérés. Les apothicaires étaient chargés d’assurer l’approvisionnement en substances et préparations médicamenteuses destinées à soigner les affections « du bord » : la dysenterie, les fièvres, la syphilis et le scorbut. Ils contribuaient à l’amélioration de l’alimentation, à la conservation des aliments et participaient à la « désinsectisation, dératisation ». Les hôpitaux maritimes de Toulon et Rochefort qui sont les deux premiers, ils datent de 1674 pour Toulon et 1684 pour Brest 1684. Ils sont prévus pour accueillir 200 puis 400 malades sous la dépendance de l’intendance, des apothicaires y sont présents. L’ordonnance de 1689 renforce le rôle et les fonctions des médecins, chirurgiens et apothicaires (5).  lon en 1817 pour un tour du monde. Il rentre au Havre en 1820 et rapporte malgré le naufrage du bateau 3000 espèces de plantes dont 500 manquaient au Muséum et 200 étaient inconnues. Il remplace à l’Académie des sciences son maitre Laurent de Jussieu (5).

lon en 1817 pour un tour du monde. Il rentre au Havre en 1820 et rapporte malgré le naufrage du bateau 3000 espèces de plantes dont 500 manquaient au Muséum et 200 étaient inconnues. Il remplace à l’Académie des sciences son maitre Laurent de Jussieu (5).

Parmi ces pharmaciens, il est faut évoquer le parcours original deVictor Liotard (1858-1916) qui participe sous les ordres de Gallieni à la pacification du Soudan, dresse une carte géologique et botanique de la Haute Guinée, réorganise la pharmacie à Libreville (Gabon), lance la construction du chemin de fer au Niger et devient successivement gouverneur du Dahomey, de la Nouvelle-Calédonie et de la Guinée. Plus récemmentEugène Le Floch qui est envoyé en Cameroun comme chef de la pharmacie et du laboratoire de l’hôpital de Yaoundé s’échappe pour rejoindre les Forces française libres et arrive à Alger et suit les troupes lors de la campagne de France dans l’HE 414.

Parmi ces pharmaciens, il est faut évoquer le parcours original deVictor Liotard (1858-1916) qui participe sous les ordres de Gallieni à la pacification du Soudan, dresse une carte géologique et botanique de la Haute Guinée, réorganise la pharmacie à Libreville (Gabon), lance la construction du chemin de fer au Niger et devient successivement gouverneur du Dahomey, de la Nouvelle-Calédonie et de la Guinée. Plus récemmentEugène Le Floch qui est envoyé en Cameroun comme chef de la pharmacie et du laboratoire de l’hôpital de Yaoundé s’échappe pour rejoindre les Forces française libres et arrive à Alger et suit les troupes lors de la campagne de France dans l’HE 414.  A sa tête le pharmacien commandant

A sa tête le pharmacien commandant